Beobachtungsberichte von verschiedenen astronomischen Objekten

Auf dieser Seite finden Sie einige Beispiele für die Beobachtung von interessanten astronomischen Objekten unserer Sternfreunde.

Polarlichter über Deutschland (Zittau)

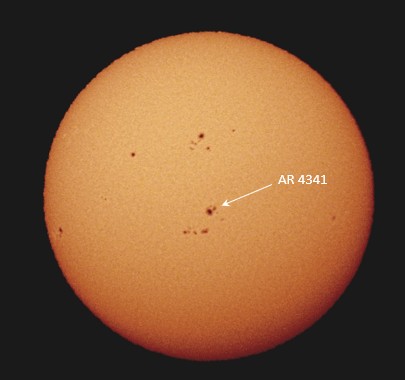

Die Polarlichter, die am 19. Januar 2026 auftraten, wurden durch eine massive Sonneneruption, ein so genanntes Flare, verursacht. Die Eruption stammte aus der recht langlebigen großen Sonnenfleckengruppe AR 4341.

Nebenstehendes Bild: Fast in der Mitte der Sonne – die verantwortliche, über 60 000 km große Sonnenfleckengruppe AR 4341 vom 20. Januar 2026, 11 Uhr. Fotografiert mit einem Refraktor 50/540.

Aufnahme: Dietmar Kitta

Die

Eruption ereignete sich am Sonntagabend, dem 18. Januar 2026, und löste einen

koronalen Massenauswurf (CME) aus. Das ist ein gewaltiger Plasma-Ausstoß aus der

Sonnenkorona, der mit hoher Geschwindigkeit Plasma-Partikel ins All schleudert.

Diese Eruptionen auf der Sonne können geomagnetische Stürme

auf der Erde auslösen, Polarlichter verursachen und Satelliten sowie Stromnetze

stören, sind aber für Menschen ungefährlich.

Die

Partikel erreichten die Erde am 19. Januar 2026 und verursachten einen starken

geomagnetischen Sturm, eine Störung der Magnetosphäre der Erde. Die Partikel sind

elektrisch geladen und wechselwirken mit den Atomen bzw. Molekülen der oberen

Schichten der Erdatmosphäre. Diese

Atome und Moleküle werden angeregt und senden Licht in verschiedenen Farben

aus.

Die

grüne Farbe entsteht durch Anregung von Sauerstoffatomen in einer Höhe von etwa

100 km bis 200 Kilometern. Dies ist die häufigste Farbe.

Rot entsteht durch Anregung von Sauerstoffatomen in größeren Höhen (über 200 bis 300 Kilometer), wo die Atmosphäre dünner ist. Stickstoffmoleküle (N2) und ionisierte Stickstoffatome N2+ rufen die Farben Violett, Blau und Purpur hervor. Diese Farben entstehen, wenn Stickstoff ionisiert wird, was oft in niedrigeren Höhen (unter 100 km) bei sehr intensiven Sonnenstürmen auftritt.

Rot entsteht durch Anregung von Sauerstoffatomen in größeren Höhen (über 200 bis 300 Kilometer), wo die Atmosphäre dünner ist. Stickstoffmoleküle (N2) und ionisierte Stickstoffatome N2+ rufen die Farben Violett, Blau und Purpur hervor. Diese Farben entstehen, wenn Stickstoff ionisiert wird, was oft in niedrigeren Höhen (unter 100 km) bei sehr intensiven Sonnenstürmen auftritt.

Diese

Polarlichter wurden von vielen Beobachtern eindrucksvoll beschrieben und

fotografiert. Der gesamte Nordwesten war mit einem intensiven Purpurrot

eingefärbt (hervorgerufen durch Sauerstoff in über 200 km Höhe). Kurzzeitig

erschienen wabernde, isolierte grüne Wolken und Bögen. Das Auftreten blauer

Farben verweist auf die immense Stärke dieser Sonneneruption.

Die

‚Grüne Pforte’. 2026 Januar 19, 22 Uhr 51, Smartphone Galaxie A34 5G, ¼ s, ISO 4000

Aufnahme: Gudrun Kitta

‚Blaues

Leuchten’ – hervorgerufen durch ionisierten Stickstoff.

2026

Januar 19, 22 Uhr 55, Smartphone Galaxie A34 5G, ¼ s, ISO 4000

Aufnahme: Gudrun Kitta

Aufnahme: Gudrun Kitta

Es

ist faszinierend und erinnert an das 2. Buch Mose, Kapitel 34: Gott

offenbart sich Mose, indem er „in einer Wolke“ herabkommt, neben

ihn tritt und an ihm vorüberzieht. In diesem Moment der göttlichen Nähe verkündet Gott seinen Namen …

2026

Januar 19, 23 Uhr 02 min, Canon 600D, 7s bei ISO 3200.

Aufnahme: Dietmar Kitta

Rote

Wolken – hervorgerufen durch Sauerstoff in über 200 km Höhe.

2026

Januar 19, 23 Uhr 15 min, Canon 600D, 10s bei ISO 3200.

Aufnahme: Dietmar Kitta

‚Gelbe

Säulen‘

Aufnahme:

Gerald Hamann

Titan am Ring

Wenn wir in diesen Tagen und Wochen (November 2025) den Blick am

zeitigen Abend Richtung Süden wenden, zeigt sich im Süden ein unterhalb

des großen Vierecks des Pegasus in der sternarmen Region des Wassermanns

ein nicht allzu heller, in einem fahlgelblichen Licht erscheinender

Stern. Es ist der Ringplanet Saturn. Im Allgemeinen erreicht er sonst

eine größere Helligkeit. Doch dieses Jahr ist alles anders, weil wir

fast auf die Kante des zwar über Zweihunderttausend Kilometer im

Durchmesser großen, aber nur wenige Hundert Meter dicken Ringes blicken.

Der Ring erscheint gegenwärtig wie eine feine

Nadel, die links und rechts aus dem Planeten hervorragt. Diese

Kantenstellung ist eine Seltenheit, die nur etwa alle 15 Jahre eintritt

und maximal ein Jahr so prägnant sichtbar bleibt.

Durch

diese Stellung bietet sich die Gelegenheit einer interessanten

Beobachtung des Saturnmondes Titan, dessen Bahnebene ziemlich genau mit

der Ringebene zusammenfällt. Wie ein winziges Tröpfchen hängt er dann

oberhalb oder unterhalb des Ringes, nahe an der Planetenscheibe.

Allerdings

erfordert diese Beobachtung einen erheblichen instrumentellen Aufwand.

Mindestens 100-fache Vergrößerung ist nötig und die Objektivöffnung

sollte nicht unter 100 mm liegen.

An der

Sternwarte gelang es mit dem großen Spiegelteleskop die Begegnung

zwischen den Saturnringen und dem Titan am 22. November zu

fotografieren.

Die nächste Begegnung können am

wir am Montag, den 8. Dezember ab 16 Uhr 30 beobachten. Bei wolkenlosem

Himmel hat die Sternwarte dann zusätzlich geöffnet.

Komet Lemmon

Im Oktober 2025 befindet sich der am Abendhimmel sichtbare Komet noch im Sternbild des Bärenhüters, wird aber bereits Ende des Monats den Schlangenträger erreichen. Dabei erreicht er etwa die 4. Größenklasse und ist in fremdlichtfreier Gegend mit bloßem Auge sichtbar. Ein kleines Fernglas zeigt ihn deutlich. Er ist nicht vergleichbar mit Tsuchinchan vom Vorjahr, der viel heller erschien.

Dennoch zeigen schon Aufnahmen mit kurzen Brennweiten den Schweif des Kometen und den grünlich leuchtenden Kopf. Am 21. Oktober erschien der Komet zusammen mit einer Kette von Starlink-Satelliten. Der Komet selber bewegt sich auf einer sehr langgestreckten Ellipsenbahn und wird erst in über 1000 Jahren wieder in Erdnähe sein.

Das linke Bild zeigt eine Aufnahme von Dietmar Kitta in Zittau. Die untenstehende Aufnahme gelang Manfred Heinze in Mittelherwigsdorf.

Totale Mondfinsternis auf dem Mittelweg an der Napoleonslinde in Olbersdorf

Die Finsternis vom 7. September 2025 war die letzte totale Mondfinsternis eines romantischen Spätsommersabends. Bis zum Jahr 2062, also erst in 37 Jahren, am 18. September 2062 um 20 Uhr 37 wird auf dem Mittelweg an der Napoleonslinde wieder eine „Caspar David Friedrich Stimmung" in uns aufkommen.

Eines der interessantesten Bilder gelang Susanne Ullrich aus Stuttgart. Zehn Minuten nach Ende der Totalität überflog während der 2,5 Sekunden Belichtungszeit ein Flugzeug die Scheibe des Mondes und zeichnete sich mit Düsenschweif und Positionslichtern ab.

Keine Angst, wenn wir auf die „Caspar David Friedrich Stimmung" verzichten, haben wir bereits am letzten Tag des Jahres 2028, beim Brauen der Sylvesterbowle, um 17 Uhr 53 die Möglichkeit eine „Totale" zu sehen.

Eines der interessantesten Bilder gelang Susanne Ullrich aus Stuttgart. Zehn Minuten nach Ende der Totalität überflog während der 2,5 Sekunden Belichtungszeit ein Flugzeug die Scheibe des Mondes und zeichnete sich mit Düsenschweif und Positionslichtern ab.

Keine Angst, wenn wir auf die „Caspar David Friedrich Stimmung" verzichten, haben wir bereits am letzten Tag des Jahres 2028, beim Brauen der Sylvesterbowle, um 17 Uhr 53 die Möglichkeit eine „Totale" zu sehen.

Und wer die „Mittelweg-Finsternisse" liebt, kann als Frühaufsteher schon am 26. Juni 2029 in den frühen Morgenstunden zumindest den Beginn einer Totalen Mondfinsternis bewundern.

Hier die nächsten Termine bis August 2036:

- 31. Dezember 2028: 17 h 53

- 26. Juni 2029: 5 h 23 (Mittelweg für Frühaufsteher)

- 20. Dezember 2029: 23 h 43

- 14. April 2033: 20 Uhr 13

- 11. Februar 2036: 23 Uhr 13

- 7. August 2036: 4 Uhr 52

Auch wenn sich am Osthorizont ein paar Wolken tummelten gelangen einige Aufnahmen. Die Stimmung auf dem Mittelweg – Mond in den Wolken 21 Uhr 18 min - fing Gudrun Kitta auf dem nebenstehenden Bild ein.

Mond mit Refraktor 50/540, sechs Minuten nach Ende

Totalität, 20 Uhr 59 min.

Dietmar Kitta

Dietmar Kitta

Mond mit vorüber fliegendem Flugzeug 600 mm Teleobjektiv, zehn Minuten nach Ende Totalität, 21 Uhr 03 min.

Susanne Ullrich aus Stuttgart

Konstellation Jupiter – Venus – Mond

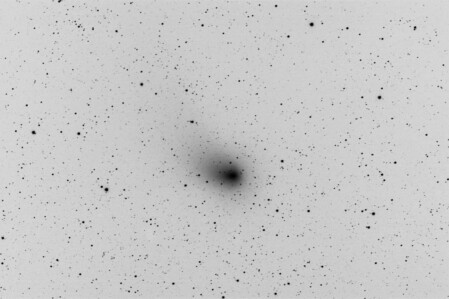

"Feuerradgalaxie" M 101 im Sternbild Großer Bär

Auf dem Bild zu sehen ist die "Feuerradgalaxie" M 101 im Sternbild Großer Bär. Sie ist 21 Millionen Lichtjahre entfernt und fast doppelt so groß wie unsere Milchstraße. Fotografiert von Manfred Heinze am 18. August 2025 um 22 Uhr 32. Er belichtete 210 Sekunden mit einem 600 mm Teleobjektiv. In ganz klaren und dunklen Nächten kann die Galaxie mit einem Feldstecher als blasser Nebelfleck aufgefunden werden.

Der "Erdbeermond"

Aufgang des Mondes am 11. Juni 2025 war 22 Uhr 27 min. Er kulminierte jedoch erst nach Mitternacht, weil der Vollmond, also die exakte Gegenüberstellung zur Sonne, bereits am Vormittag um 9 Uhr 44 min eingetreten war. Das zeigt sich daran, dass an der östlichen Seite des Mondes schon Krater am Rand zu sehen sind, wie das auf der Aufnahme mit dem kleinen 50/540 mm Fernrohr (siehe Abbildung links) zu sehen ist.

Warum nennt man den Vollmond im Juni den Erdbeermond ?

Der Mond befindet sich derzeit sehr nah zum Horizont, wodurch dieser länger in jener Zone ist, in der das von ihm reflektierte Sonnenlicht einen langen Weg durch die Erdatmosphäre zurücklegen muss. Durch dieses Phänomen kann es länger als sonst zu einer rötlichen Färbung kommen. Reife Erdbeeren sind eben rot, jetzt im Juni ist die beste Erdbeerzeit – was liegt näher, als den über den rötlich erscheinenden, tief über den Südhorizont dahin schleichenden Vollmond den Namen Erdbeermond zu geben. Das ist in der stimmungsvollen Aufnahme von Jürgen Burkholdt (siehe Abbildung unten) sehr schön widergegeben.

Dabei wirkt der Mond auch größer als normal. Wenn der Mond horizontnah steht, dann erscheint er uns aufgrund einer optischen Täuschung etwas größer, als wenn er sehr hoch am Himmel steht. Es gibt mehrere Erklärungen für diese Wahrnehmung. Eine Theorie lautet, dass Menschen den horizontnahen Mond mit anderen Objekten, wie Häusern oder Bäumen, vergleichen und er deshalb größer erscheint.

Der Mond steht an diesem Vollmond im Juni aber nun wirklich extrem tief am Horizont. Das liegt daran, dass die Mondbahnebene um ca. 5° gegen die Erdbahnebene (Ekliptik) geneigt ist. Die Position des diesjährigen Junivollmondes liegt nun gerade so, dass dieser Neigungswinkel genau zum Vollmond seinen größten Wert erreicht. Die so genannte "Größte Südbreite". Also, tiefer als in diesem Jahr kann der Vollmond nicht am Horizont erscheinen.

Mit etwas über 400.000 km ist der Mond zu diesem Junivollmond aber recht weit weg von uns, also kein "Supervollmond", denn da würde er sich in ca. 360.000 km Entfernung befinden.

Wenn wir jetzt noch einen nahen Mond hätten, würde sich Boulevardpresse überschlagen und astrologische Voraussagen wären dann von Haus aus vorprogrammiert – "Heiraten sie heute ihre Liebste zum Super-Voll-Erdbeermond, sie werden die glücklichste Ehe der Welt haben!“ (Oder auch nicht)

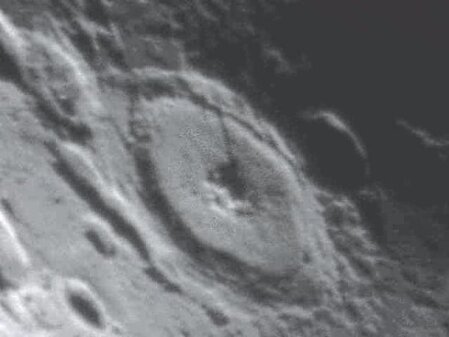

Ringgebirge Petavius

Die Abbildung zeigt das Ringgebirge Petavius, aufgenommen am 30.04.2025 in der Sternwarte Zittau im Cassegrain 400/5750 mit der Web-Cam SV Bony. Die geringen Abmessungen des Sensors von 5,85 mm * 6,18 mm bewirken eine Brennweite von fast 33 Meter. Da ist dann nur noch das Ringgebirge bildschirmfüllend zu sehen. Das interessanteste ist die Rima Petavius, die sich vom Zentralgebirge bis zum Wall erstreckt. Die Rille ist etwa 50 km lang. Links unterhalb ist dann noch das Palitzsch-Tal sichtbar.

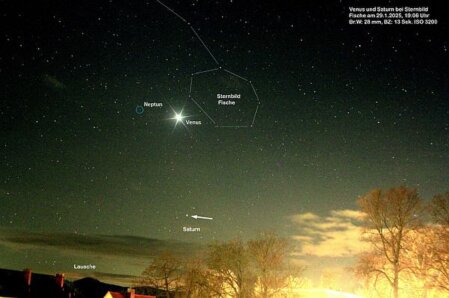

Planetenparade im Februar 2025

Manfred Heinze gelang es mitten in der Stadt Neptun, Venus und Saturn über dem abendlichen Westhorizont abzulichten. Das ist ein schönes Beispiel, dass es außer einem Stativ und einem Fernauslöser keinerlei Aufwand bedarf, um solche Bilder vom Fensterbrett aus zu machen. Eine Nachführung ist bei so kurzen Belichtungszeiten nicht notwendig. Genau genommen kann das jeder mit seinem Smartphone machen. Interessant sind die Lichtzeiten. Bis zur Venus sind es nur 4 min 20 s, zum Saturn schon 1 ½ Stunden und zum Neptun schon 4 ¼ Stunden.

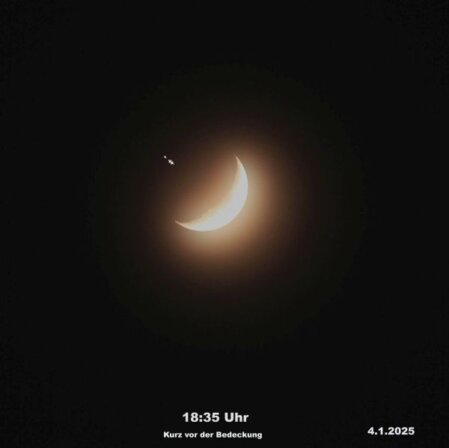

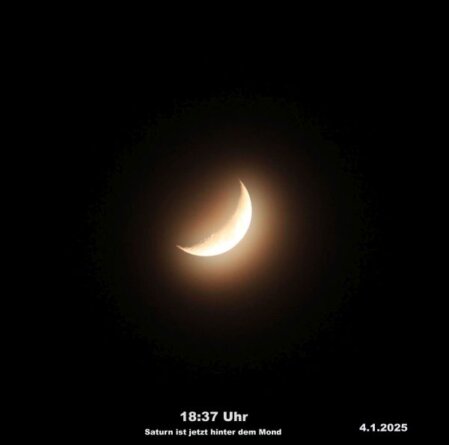

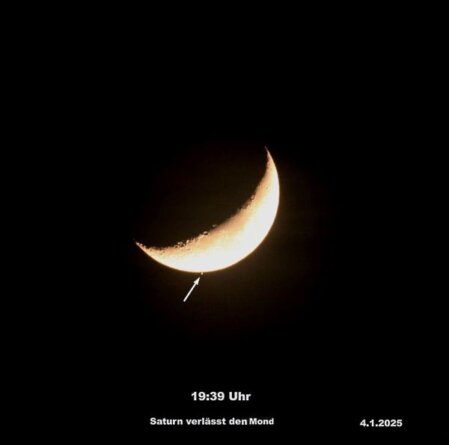

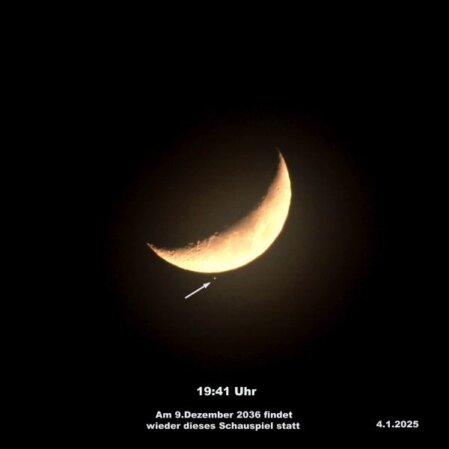

Mond bedeckt den Saturn (04.01.2025)

Zu Beginn des Jahres 2025 bedeckte der Mond am Abend des 4. Januars den Planet Saturn. Manfred Heinze fotografierte den Verlauf der Bedeckung in seiner Gartensternwarte in Mittelherwigsdorf bei Zittau. Er verwendete für die Aufnahmen ein einfaches Teleobjektiv von 400 mm Brennweite. Da ist die Form des Planeten zwar nicht erkennbar, aber man sieht sehr schön den ganzen Mond und den Planeten, wie er ein- und wieder austritt.

Komet Tsuchinshan-Atlas

Im Oktober 2024 war am Abendhimmel der Komet Tsuchinshan-Atlas zu sehen. Der Komet erreichte eine außergewöhnliche Helligkeit, so dass er sogar mit dem freien Auge sichtbar war. Das ist nicht sehr oft der Fall. Bemerkenswert war auch der spektakuläre lange Schweif. Der ist auch auf der nebenstehenden Aufnahme von Dietmar Kitta sehr schön zu sehen. Er zeigt den Kometen über der Lausche im Zittauer Gebirge.

Polarlichter nach Sonnensturm

Erneut bestand in Deutschland die Möglichkeit, nach einem Sonnensturm Polarlichter zu beobachten. Am 10. Oktober gelangen die folgenden spektakulären Aufnahmen Gerald Hamann in Mecklenburg - Vorpommern. Wie man sieht, findet das Naturschauspiel auch Interesse bei tierischen Beobachtern. ;-)

Polarlichter und Meteor

Unserem Sternfreund Gerald Hamann gelang am 12.08. diese schöne Aufnahme des Polarlichtes in Mecklenburg-Vorpommern. Da braucht man gar nicht mehr in den hohen Norden zu reisen, um so eine schöne Aufnahme zu machen. Wenn man genau hinschaut, kann man vor dem Polarlicht auch noch einen Meteor aus dem Strom der Perseiden erkennen.

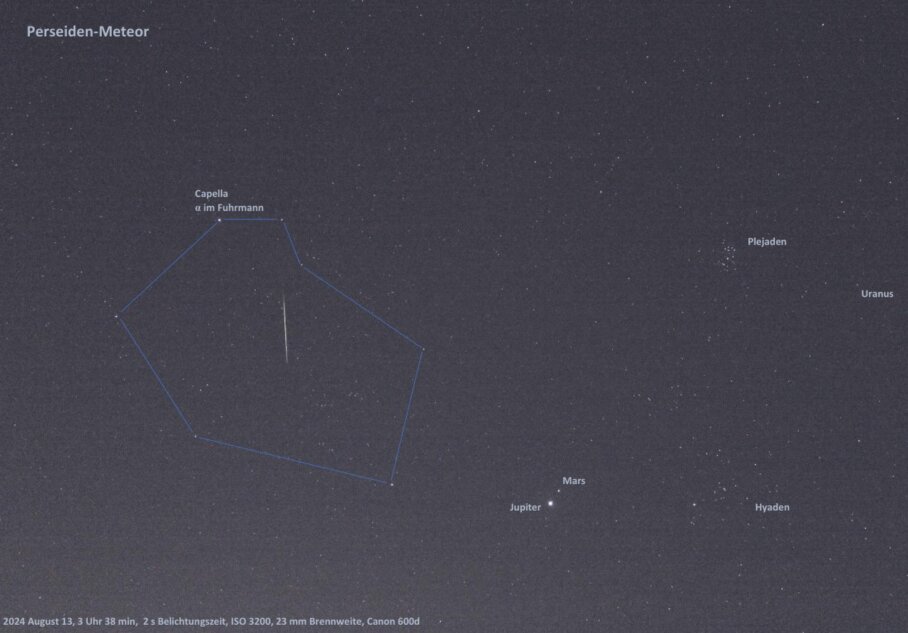

Perseiden

Dietmar Kitta fotografierte am 13.08.2024 um 3:38 Uhr in Zittau den Meteor aus dem Strom der Perseiden. Der Meteor erschien im Fuhrmann. Er hat hintereinanderweg immer 2s belichtet und ca. 70 Aufnahmen gemacht und wies der Zufall so will, einen hat er erwischt.

Anbei eine Übersicht der Plejaden- Hyaden Gegend. Jupiter und Mars sind hübsch beieinander und unweit der Plejaden findet man auch noch Uranus. Der Stern links oben ist Capella.

Sonnenflecken am 29.07.2024

Aktuell zeigt die Sonne eine ganze Menge Aktivität in der Form von Sonnenflecken. Die nebenstehende Aufnahme gelang Dietmar Kitta am 29.07.2024 mit einem Refraktor R 80/840 – fokal mit Zeiss-Chromfilter, einer Kamera Canon EOS 600d mit 400 ISO und 1/2500 s Belichtungszeit.

Besonders interessant sind die Strukturen innerhalb der größeren Flecken. Mit Umbra bezeichnet man den dunklen inneren Fleck. Die faserige, nicht ganz so dunkle Struktur drumherum wird Penumbra genannt. Durch starke Magnetfelder wird an diesen Stellen das Aufsteigen heißen Gases aus dem Inneren der Sonne an die Oberfläche behindert. Diese Stellen sind somit etwas kühler und dies bedeutet dunkler als die Umgebung.

Totale Sonnenfinsternis am 08.04.2024

Unser Beobachter Gerald Hamann hat die Sonnenfinsternis live in den USA mitverfolgt. Hier sind einige seiner Eindrücke.

"Es gelang uns mit längerer Fahrt hoch nach Arkansas in die hot spring mountains den drohenden Unwettern zu entfliehen. Partys waren überall voll im Gange. Es gab für uns jedoch einen ruhigen Waldplatz. Es gab auch Beobachter aus der Luft (siehe Bild links).

Das legendäre Görlitzer 4/200 an der Pentax K 5 hat sich wieder bewährt."

Das legendäre Görlitzer 4/200 an der Pentax K 5 hat sich wieder bewährt."

Komet 12P/Pons-Brooks

Im Monat März ist der Komet 12P/Pons-Brooks sehr gut am Himmel zu sehen. Mit einer Umlaufzeit von 71 Jahren um die Sonne ist er einer der bekanntesten periodischen Kometen.

Sternfreund Gerald Hamann konnte ihn mit dem Refraktor 80/1200 von ZEISS ablichten. Die Aufnahme besteht aus mehreren Aufnahmen, 20...30x10 s, überlagert(gestackt). Dabei wurde versucht auf den Kopf des Kometen zu zentrieren.

Ganz deutlich ist die grünliche Farbe des Kometen zu erkennen.

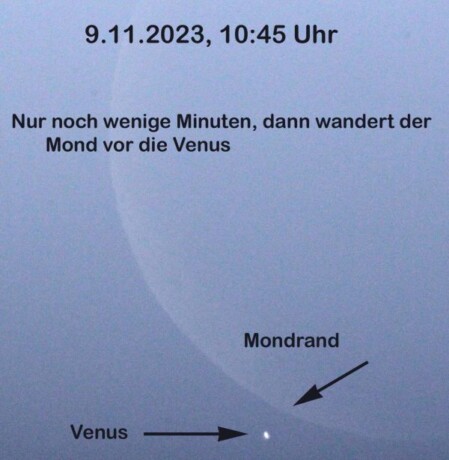

Abnehmender Mond bedeckt die Venus

Am Vormittag des 9. November 2023 bedeckte der abnehmende Mond die Venus. Ein Schauspiel, das so nur selten am Himmel zu sehen ist. Leider waren die Beobachtungsbedingungen alles andere als optimal. Trotzdem haben wir versucht, einige Aufnahmen zu machen.

Obere Reihe links: Venus und Mond am Morgenhimmel, fotografiert von Gudrun Kitta mit der Kamera ihres Smartphones.

Obere Reihe rechts: Foto von Dietmar Kitta, aufgenommen in der Zittauer Sternwarte mit dem Newtonteleskop (400 mm Öffnung und 2000 mm Brennweite) kurz vor der Bedeckung

Untere Reihe: Fotos von Manfred Heinze, aufgenommen in seiner Gartensternwarte in Mittelherwigsdorf

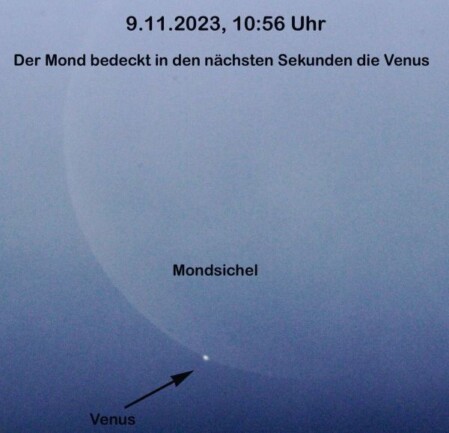

Interessante Emissionsnebel im H-Alpha Licht und Nachbarobjekte in den Sternbildern Schwan, Kassiopeia und Kepheus

alle Texte und Bilder von Dr. Armin Matauschek - Neugersdorf

Alle Nebelaufnahmen wurden mit einer Canon EOS 60DA aufgenommen.

Sternkarte für M 29 ein offener Sternhaufen und NGC 6888 Crescent Nebel im Sternbild Schwan.

M 29 ( NGC 6913) ist ein offener Sternhaufen im Sternbild

Schwan (Cygnus). Er hat eine Helligkeit von 6.6 mag und sein Durchmesser

beträgt 11 Lj, was 7 Bogenminuten entspricht. Die Entfernung zur Erde liegt bei

4000 Lj und sein Alter ca. 10 Mio Jahre. M 29 wird auch kleine Plejaden

bezeichnet und befindet sich nicht weit vom Crescent Nebel (NGC 6888). Von

Charles Messier am 29.07.1764 entdeckt und als M 29 in seine Liste

aufgenommen.

NGC 6888 ist ein Emissionsnebel im Sternbild Schwan (Cygnus) und

4700 Lj von der Erde entfernt. Seine Helligkeit wird mit 10.0 mag

angegeben und kann nur mit speziellen Filtern oder im H-Alpha Licht gesehen werden.

NGC 6888 wird auch als Crescent Nebel, Sichelnebel oder Mondsichelnebel

bezeichnet, was die Aufnahme gut darstellt. Der Nebel wird von einen Wolf - Rayet -

Stern (WR 136) beleuchtet. Diesen Nebel entdeckte Wilhelm Herschel am

15.12.1792. Die Größe des Nebels sind 18 x 13 Bogenminuten, was 25 Lj entspricht.

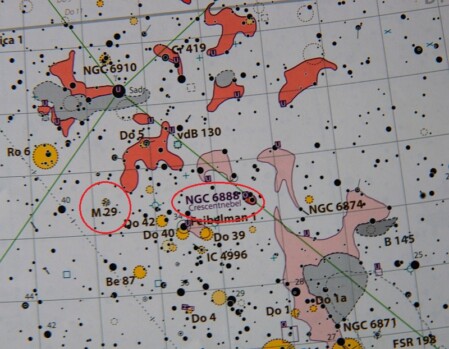

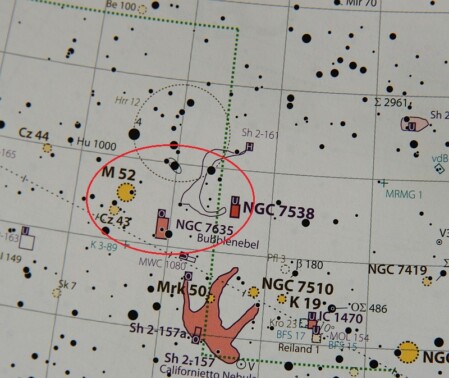

Sternkarte für M 52 - ein offener Sternhaufen, NGC 7635 - Blasennebel im Sternbild Kassiopeia und NGC 7538 - Emissionsnebel im Kepheus

In unmittelbarer Nähe des Blasennebels - NGC 7635 liegt der offene

Sternhaufen M 52 ( im Bild links unten). M 52 ist ein heller offener

Sternhaufen mit 7.3 mag und hat eine Entfernung von 5000 Lj. Sein Alter wird mit 69

Mio Jahre angegeben, er ist somit ein relativ junger Sternhaufen. Seine

Größe sind 13 Bogenminuten,was 19 Lj entspricht. Messier entdeckte den offenen Sternhaufen im Sternbild Kassiopeia am 07.09.1774.

NGC 7635 ( Bubble Nebula) ist ein Emissionsnebel im Sternbild

Kassiopeia in 7100 Lj Entfernung und einer Helligkeit von 11.0 mag. Die

Bezeichnung Blasennebel stammt von einer Sternwind-Blase, die durch den

Sternwind von SAO 20575 entstanden ist. Dieser Stern stößt große Mengen

an Gas aus, dabei stoßen diese auf die riesige umgebende Molekülwolke und

bilden die äußere Hülle der Gasblase. Entdeckt hat den Nebel Wilhelm

Herschel am 3. November 1787.

NGC 7538 ist ein Emissionsnebel im Sternbild Kepheus mit einer

Größe von 9,0 x 6,0 Bogenminuten in 9100 Lj Entfernung. Er befindet sich

auf dem Perseus-Arm unserer Milchstraße und ist ein H-II-Gebiet, also

eine überwiegend aus Wasserstoff bestehende Molekülwolke. Diese wird

durch neu entstandene Sterne zum Leuchten angeregt. Die Gesamtmasse des

Emissionsnebel NGC 7538 beträgt ungefähr 400000 Sonnenmassen. Entdeckt

wurde der Nebel von Wilhelm Herschel am 3. November 1787.

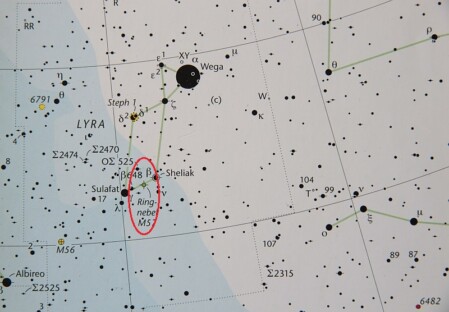

Der Ringnebel M 57 - ein planetarischer Nebel im Sternbild Leier

M 57 (NGC 6720) ist ein 8.8 mag heller planetarischer Nebel im Sternbild Leier (Lyra). Der Nebel ist der Überrest eines Sterns, der vor etwa 10000 - 20000 Jahren seine äußere Hülle abgestoßen hat. Seine Entfernung wird mit 2300 Lj angegeben. Im Zentrum des großen Ringes steht ein heller weißer Zwerg mit 15.8 mag. Das intensive UV-Licht dieses Zentralsterns regt die unterschiedlichen Nebelbestandteile zum Leuchten an. Im Zentrum leuchtet der Nebel im grünlichen Licht des doppelt ionisierten Sauerstoff (OIII), am Rand dominiert das rote H-Alpha-Leuchten des Wasserstoffs.

Am 31.01.1779 entdeckte Charles Messier das Nebelfleckchen und nahm es in seinen Katalog als M 57 auf. Auch am Stadthimmel gelingen manchmal noch gute Aufnahmen - mit Canon EOS 60DA.

(Text und Bilder: Dr. Armin Matauschek - Neugersdorf)

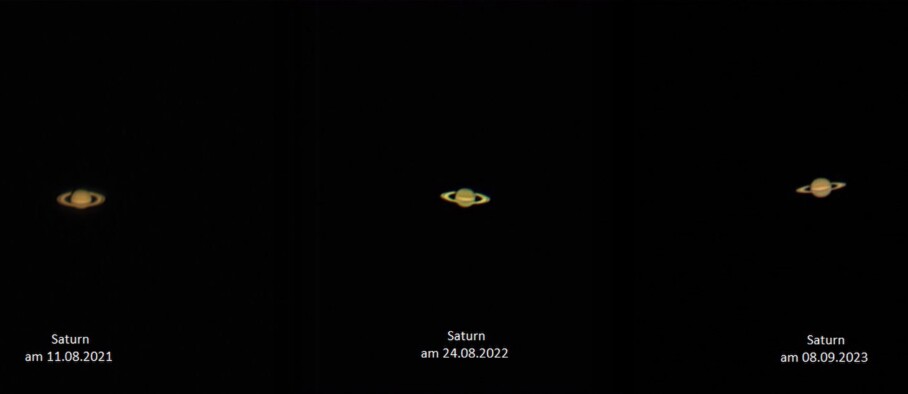

Der Planet Saturn im September 2023

Der Planet Saturn ist die ganze Nacht zu beobachten, wenn die Bedingungen günstig sind. Leider waren in der Zeit vom 04. - 17.09.23 diese Voraussetzungen nicht gegeben. Stark böiger Wind, staubige Atmosphäre und aufsteigende Wärme von den Dächern.

Der Saturn hat eine Helligkeit von 0.5 mag und seine Entfernung liegt bei über 1,3 Milliarden km. Der Beleuchtungsgrad beträgt 99,98%. Da der Saturn auf seiner Bahn das Ringsystem (Öffnungswinkel wird verkleinert) verändert, bis wir auf die Kante blicken. Das Ringsystem des Planeten Saturn ist jetzt zu etwa 8,5% geöffnet. Und der Planet Saturn ist 18,5" Bogensekunden groß. Ich habe zum Vergleich Saturn 2021/2022 und 2023 abgebildet, um diesen Bahnverlauf darzustellen, wie sich der Öffnungswinkel in dieser Zeit verkleinert hat. Wir bewegen uns auf eine Kantenstellung hin in der nächsten Zeit. Trotz der ungünstigen Bedingungen konnte Saturn mit 3fach Barlow aufgenommen werden. Die Cassiniteilung kann nur noch an den Rundungen erkannt werden.

Dr. Armin Matauschek (Neugersdorf)

Beobachtung von Starlink-Satelliten von Space X

Für den 5. September war auf ‚heute-am-himmel.de/satelliten/starlink eine sehr gute Beobachtungsmöglichkeit der Strarlink-Lichterkette, bestehend aus über 25 Einzelsatelliten angekündigt. Da das unter Umständen sehr eindrucksvoll ist und wir das schon vor zwei Jahren beobachtet hatte, haben wir eine Menge Leute wuschig gemacht, um diese Satelliten zu beobachten. Gesehen haben die meisten nichts. (Die Protest-Rückrufe waren zahlreich)

Aber die "Biester" waren da!

Obwohl dicht zusammenhängend, aber doch schon so lichtschwach, dass sie gut nur fotografisch darstellbar waren. Auf den Bildern sieht man die "Perlenkette", die zwischen Großen Wagen und Kleinen Wagen durch das Sternbild des Drachen aus Richtung Nord-Nord-West über uns hinweg flogen. Die Aufnahme entstand mittels einer Canon EOS 600D. 3200 ISO, 11 s Belichtungszeit, f = 27 mm. Die Spur ist ca. 2 Bogengrad lang. Gut 20 Satelliten konnte ich auszählen.

Es ist ein schwieriges Feld, was hier beackert wird. Diese Starlink-Beobachtungen gelingen wahrscheinlich nur unmittelbar nach der "Geburt".

Gudrun und Dietmar Kitta

verschiedene Deep Sky Objekte, beobachtet am 23. Juli 2023

von Dr. Armin Matauschek

M 56 oder NGC 6779 ist ein 8.27 mag heller Kugelsternhaufen im Sternbild Leier (Lyra). Er wurde von Charles Messier am 23.01.1779 entdeckt. Die Entfernung liegt bei 32900 Lj und der Durchmesser bei 85 Lj.

M92 oder NGC 6341 ist ein 6.3 mag heller Kugelsternhaufen in einer Entfernung von 26000 Lj. Dieser Kugelsternhaufen gehört zu den ältesten bekannten Kugelsternhaufen (Alter 13,8 Milliarden Jahre) im Sternbild Herkules (Hercules). Er wurde am 27. Dezember 1777 von dem deutschen Astronomen Johann Elert Bode und 1781, unabhängig von Bode, von Charles Messier entdeckt und in seinen Katalog aufgenommen.

M82 oder NGC 3034 (Zigarrengalaxie) ist eine Spiralgalaxie mit einer Helligkeit von 8.6 mag im Sternbild Großer Bär (Ursa Major). In ihrer Nähe befindet sich die Spiralgalaxie M 81, mit der sie ein physikalisches gebundenes Paar bildet. Die Entfernung von M 82 liegt bei 11,5 Mio Lj und ihr Durchmesser ist 40000 Lj. Der deutsche Astronom Johann Elert Bode entdeckte diese Galaxie am 31. Dezember 1774. Die Beobachtungsbedingungen waren leider nicht gut. Aufgehellter Himmel

durch Licht und Staubverschmutzung. Nicht einmal die Milchstraße war

erkennbar.

M5 oder NGC 5904 ist ein Kugelsternhaufen im Sternbild Schlange (Serpens) und etwa 25000 Lj entfernt. Mit einer Helligkeit von 5.8 mag lässt er sich bei klarer Nacht gut erkennen ohne Licht- bzw. Staubverschmutzung. Die Astronomen Gottfried und Maria Kirch haben den Kugelsternhaufen am 5. Mai 1702 entdeckt und Charles Messier nahm ihn am 23. Mai 1764 unabhängig von Kirch in seinen Katalog auf.

Der Kugelsternhaufen M10 oder NGC 6254 ist 6.6 mag hell und liegt im Sternbild Schlangenträger (Ophiuchus). Er wurde am 29. Mai 1764 von Charles Messier entdeckt und in seinen Katalog aufgenommen. Die Entfernung des Kugelsternhaufens beträgt 14300 Lj und der Durchmesser liegt bei 83 Lj.

Venus am Abendhimmel

von Dietmar Kitta

Die Venus nähert sich in ihrer Position am Abendhimmel nun sehr schnell an die Sonne an. Die Beobachtung wird immer schwieriger. Dafür steigt aber der Durchmesser der Venussichel im Zeitraum vom 12. Juli 2023 bis 22. Juli 2023 von 40 Bogensekunden auf 48 Bogensekunden an. Viele haben zu Hause eine digitale Spiegelreflexkamera, meist sogar in Verbindung mit Zoom-Teleobjektiven, die bis 300 mm Brennweite aufweisen. Diese 300 mm Brennweite dürften genügen, um die Venussichel fotografisch sichtbar zu machen. Mir gelang es, am 6. Juli die Venus mit 50 mm Öffnung und 540 mm Brennweite bequem als Sichel abzubilden (1/320 s bei ISO 200). An diesem Tag hatte die Venus etwa 38 Bogensekunden Durchmesser. Man kann sich im oben genannten Zeitfenster durchaus versuchen, die Sichelgestalt der ‚Göttin der Liebe‘ aufzunehmen. Stativ und elektronische Auslösung sind dabei angebracht.

Zum Schluss noch etwas kurioses. Man kennt ja diese Mond- und Sonnenfotos, wo Flugzeuge über das Objekt fliegen. Aber Venus mit Schwalbe (siehe unten) – das hatte ich noch nicht!

Die Aufnahmedaten: Canon Tele Zoom, f = 300 mm, ISO-400, 1/640 Sekunde.

Die Dichotomie der Venus am 4. Juni 2023

von Dr. Armin Matauschek

Am 04. Juni erreicht die Venus die Dichotomie (Zweiteilung), sie erscheint im Teleskop halb beleuchtet (Phase 50%). Die Helligkeit liegt bei -4.4 mag und die Phase bei 49,76%. Ihre Größe liegt jetzt bei 23,54" Bogensekunden. Die größte östliche Elongation ist am Abendhimmel mit 45,40° erreicht. Die Entfernung zur Erde beträgt 106034324 km. Das sind 0,70879568 AE.

Venusbilder: normal, 2x Barlow und 3x Barlow. Der Vergleich der Venus bei 3x Barlow vom 22.04.23 zum 04.06. 23 in der Größe ist schon sehr beeindruckend. Die Beobachtungsbedingungen waren nicht gut - starker Ostwind!

Lunar V

Aufnahme: 2023 April 27, 20 Uhr 25, Refraktor 110/1650, fokal, Canon 600D, 1/40 s bei 800 ISO (Norden oben)

Etwa 80 km südöstlich des Mare Vaprum (Meer der Dünste) zieht sich, auf dem Foto kaum sichtbar, die etwa 200 km lange und 1 km breite Hyginusrille, die einen Knick aufweist. In diesem Knick findet man den etwa 10 km großen Krater Hyginus. Etwa 100 km Süd-Süd-Westlich von Hyginus dann den markanten, 26 km großen Krater Triesnecker (benannt nach dem österreichischen Mathematiker Franz Triesnecker (1745 – 1817). 60 km östlich davon der 14 km große Krater Chladni, von dem bei diesem Sonnenstand nur der westliche Kraterrand als Halbkreis angestrahlt wird. Nun gehen wir etwa 130 km nach Norden zum Fußpunkt des Lunar V. Das Foto zeigt doch recht deutlich, dass es sich dabei um einen Krater handelt, von dem der östliche, 2800 m hohe Kraterrand sehr hell hervortritt. Es ist der Krater Ukert (benannt nach dem deutschen Philosophen Friedrich Ukert). Er bildet, neben einem kleinen nordöstlich liegenden Bergmassiv und nördlich liegenden wenig ausgeprägten Krater das Lunar V.

Etwa 80 km südöstlich des Mare Vaprum (Meer der Dünste) zieht sich, auf dem Foto kaum sichtbar, die etwa 200 km lange und 1 km breite Hyginusrille, die einen Knick aufweist. In diesem Knick findet man den etwa 10 km großen Krater Hyginus. Etwa 100 km Süd-Süd-Westlich von Hyginus dann den markanten, 26 km großen Krater Triesnecker (benannt nach dem österreichischen Mathematiker Franz Triesnecker (1745 – 1817). 60 km östlich davon der 14 km große Krater Chladni, von dem bei diesem Sonnenstand nur der westliche Kraterrand als Halbkreis angestrahlt wird. Nun gehen wir etwa 130 km nach Norden zum Fußpunkt des Lunar V. Das Foto zeigt doch recht deutlich, dass es sich dabei um einen Krater handelt, von dem der östliche, 2800 m hohe Kraterrand sehr hell hervortritt. Es ist der Krater Ukert (benannt nach dem deutschen Philosophen Friedrich Ukert). Er bildet, neben einem kleinen nordöstlich liegenden Bergmassiv und nördlich liegenden wenig ausgeprägten Krater das Lunar V.

Komet C2022 E3

Die nebenstehende Aufnahme des Kometen gelang Manfred Heinze. Aufgenommen wurde sie mit einem 600 mm Teleobjektiv (Festbrennweite) und einer Canon 60d.

M51 oder auch Whirlpoolgalaxie

Unser Beobachter Gerald Hamann nahm die Whirlpoolgalaxie auf. Sie stellt eine große Spiralgalaxie im Sternbild Jagdhunde dar und befindet sich in einer ungefähren Entfernung von 25 Millionen Lichtjahren von unserer Milchstraße. Sehr auffällig ist die ausgeprägte Spiralstruktur.

Sehr schön zu sehen ist auch die irreguläre Begleitgalaxie NGC 5195, die mit M51 durch eine Art Brücke verbunden ist.

Die technischen Daten der Aufnahme: Optik Bresser 120/1000 mit Pentax K 5 , 6400 ASA, 13 Aufnahnen ja 30 s Belichtungszeit, Weißabgleich Auto.

Lunar X

Aufnahme: 2023 April 27, 20 Uhr 25 Refraktor 110/1650, Mondalter 7 Tage 14 Stunden 9 Minuten

Die ursächliche Identifizierung des Lunar X ist wesentlich schwieriger, als bei Lunar V.

Lunar X befindet sich nordöstlich des 70 km großen Kraters Werner (benannt nach dem deutschen Astronomen Johannes Werner 1468 – 1522) und entsteht durch die Anstrahlung östlichen Kraterrandes des etwa 63 km großen Kraters Blanchinus (benannt nach dem italienischen Astronomielehrer Giovanni Bianchini, um 1460) und womöglich zwei recht tiefe Krater zwischen Blanchinus und dem sich (hier noch in völliger Dunkelheit liegenden Kraters Purbach).

Lunar X befindet sich nordöstlich des 70 km großen Kraters Werner (benannt nach dem deutschen Astronomen Johannes Werner 1468 – 1522) und entsteht durch die Anstrahlung östlichen Kraterrandes des etwa 63 km großen Kraters Blanchinus (benannt nach dem italienischen Astronomielehrer Giovanni Bianchini, um 1460) und womöglich zwei recht tiefe Krater zwischen Blanchinus und dem sich (hier noch in völliger Dunkelheit liegenden Kraters Purbach).

Merkur am Abendhimmel

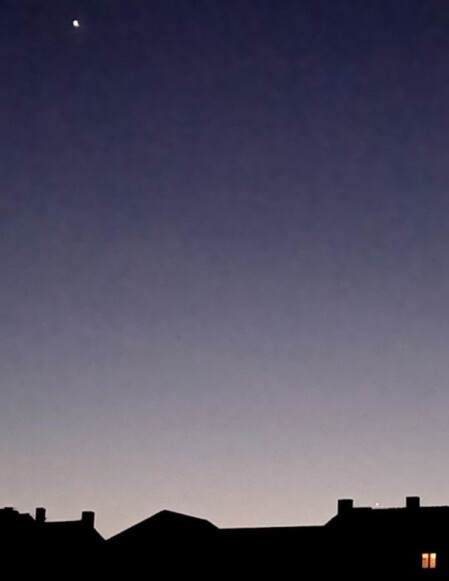

Anfang April können wir die einzige günstige Abendsichtbarkeit des Planeten Merkur beobachten. Das "Beobachtungfenster" erstreckt sich über einen Zeitraum vom 3. April bis 13. April. Ab 20 Uhr 20 kann man ihn bei klarer Sicht rechts unterhalb der nicht zu übersehenden Venus tief am Horizont mit bloßem Auge erblicken. Besser noch in einem kleinen Feldstecher. Seitens des Wetters hat man am Ostermontag eine gute Chance. Selbst mit einem Handy kann man Merkur fotografieren. Gudrun Kitta erwischte ihn am 6. April um 20 Uhr 36 mit ihrem Samsung SM-A125F mit einer Zehntelsekunde Belichtungszeit bei 3200 ISO. Er ist zwischen zwei Schornsteinen des Nachbarhauses kurz vor seinem Untergang gerade noch zu sehen. Das Bild zeigt sehr schön den großen Abstand zur Venus und auch den gewaltigen Helligkeitsunterschied der beiden Planeten. Das Foto kann eine gute Orientierungshilfe für eine Beobachtung sein.

Enge Begegnung von Venus und Jupiter

Ende Februar Anfang März 2023 kam es zu einer bemerkenswert engen Begenung der Planeten Jupiter und Venus am Abendhimmel. Dietmar Kitta aus Zittau bemerkt dazu: "Es ist ein wenig, wie der Stern von Bethlehem, nur dass eben statt Saturn hier und heute die Venus mit im Spiel ist …"

Seine Aufnahme über der Stadt Zittau gewann er mit einem Refraktor R 50/540. Die Aufnahme hat er ca. 4 Sekunden belichtet.

Der Komet C/2022 E3 ZTF - Neandertaler Komet mit einer Umlaufzeit von 50000 Jahre am 8. Februar 2023

Die Beobachtungsbedingungen waren extrem. Minus 5°C, starker Wind, aber ohne Mond. Nach 10.Minuten fiel die Kamera aus. Zu kalt für den Akku. Mit Netzteiladapter arbeitete die Kamera wieder. Nun mußte der Komet im Sternbild Auriga (Fuhrmann) noch gesucht werden - Ephemeriden sind auch nicht so genau. Aber es gelang trotz widriger Bedingungen den Kometen zu fotografieren. Der Komet bewegt sich sehr schnell in Richtung Taurus (Stier) und hatte eine Helligkeit von 6,1 mag am 8. Februar 2023.

Der Komet C 2022 E3

Unser Beobachter Gerald Hamann nahm den Kometen C 2022 E3 mit einem 120 Bresser in Mecklenburg - Vorpommern auf (Abbildung links). Auf der Aufnahme ist sehr schön die grünlich gefärbte Koma des Kometen zu sehen.

Aufnahmedatum der unteren Aufnahme war 2023 Februar 06, 19 Uhr 15 (Sternwarte Zittau - Dietmar Kitta). Der Komet wurde nur 10 Sekunden bei 3200 ISO mit einer Canon 600D in Verbindung mit einem Zeiss Tessar 4,5/300 belichtet. Zum Aufnahmezeitpunkt stand der etwa 50 Millionen Kilometer entfernte Komet in den zeitigen Abendstunden fast im Zenit im Sternbild Fuhrmann. Auf der Aufnahme ist er oberhalb der Bildmitte und zeigt sich als grün gelbes diffuses Fleckchen mit einer kaum merklichen Andeutung eines Schweifes. Der bläulich weiße Stern unten links ist η im Fuhrmann (Haedus, ca. 250 Lichtjahre entfernt) rechts von ihm der gelbliche Stern ζ im Fuhrmann (Saclateni, ca. 790 Lichtjahre entfernt).

Am 15. Februar ist der Komet in unmittelbarer Nähe des hellen Sternes Aldebaran in den Hyaden mit einem Feldstecher zu finden. Die Helligkeit hatte zu Beginn des Februars mit etwa 5. Größe ihr Maximum erreicht und wird Mitte Februar auf die 7. Größenklasse absinken. Entgegen aller Pressemeldungen war der Komet kein Objekt für das bloße Auge und unter den schlechten Sichtverhältnissen in Zittau war ein Feldstecher nötig. Auch da bedurfte es der genauen Kenntnis des Ortes. Der Komet zeigte sich als ‚matschiger‘, diffuser Fleck ohne die Andeutung eines Schweifes. Die Position in Zenitnähe erlaubte keine Aufnahme mit dem großen Spiegelteleskop der Sternwarte.

Am 15. Februar ist der Komet in unmittelbarer Nähe des hellen Sternes Aldebaran in den Hyaden mit einem Feldstecher zu finden. Die Helligkeit hatte zu Beginn des Februars mit etwa 5. Größe ihr Maximum erreicht und wird Mitte Februar auf die 7. Größenklasse absinken. Entgegen aller Pressemeldungen war der Komet kein Objekt für das bloße Auge und unter den schlechten Sichtverhältnissen in Zittau war ein Feldstecher nötig. Auch da bedurfte es der genauen Kenntnis des Ortes. Der Komet zeigte sich als ‚matschiger‘, diffuser Fleck ohne die Andeutung eines Schweifes. Die Position in Zenitnähe erlaubte keine Aufnahme mit dem großen Spiegelteleskop der Sternwarte.

Die Plejaden

Sternhaufen sind relativ lichtschwache Objekte. In der Regel sind sie nicht ohne Teleskop beobachtbar. Eine Ausnahme sind die Plejaden. Sie sind bereits mit dem bloßen Auge sichtbar. Hierbei handelt es sich um einen offenen Sternhaufen im Sternbild Stier, der schon seit dem Altertum bekannt ist. Ihren Namen "Siebengestirn" erhielten die sieben Schwestern nach den Töchtern des Titanen Atlas und der Okeanide Pleione.

Insgesamt umfasst der Sternhaufen ca. 400 Sterne, die jedoch nur mit einem Telskop sichtbar sind. Der Sternhaufen ist etwa 444 lj von der Erde entfernt.

Die nebenstehende Aufnahme gelang Dietmar Kitta in der Sternwarte in Zittau Anfang Januar 2023.

partielle Sonnenfinsternis am 25.10.2022

Am 25. Oktober 2022 fand um die Mittagszeit eine partielle Sonnenfinsternis statt. Entgegen der Ankündigung des Wetterberichts trübten nur wenige Wolken den Blick auf die verfinsterte Sonne. Um kurz nach 12 Uhr war die maximale Bedeckung von ca. 30 % in Zittau erreicht. In der Zittauer Sternwarte hatten sich zu dieser Zeit auch einige interessierte Gäste eingefunden.

Die Fotos der verfinsterten Sonne stammen von Dietmar Kitta (Zittau). Aufgenommen wurden sie mit einer Canon - Kamera durch einen Telementor von Zeiss (63 mm Öffnung und 840 mm Brennweite).

Unser Sternfreund Dr. Armin Matauschek in Neugersdorf hatte leider weniger Glück mit dem Wetter. Trotzdem hat er die Sonnenfinsternis beobachtet. Hier sein Bericht:

Der Beginn der Beobachtung zeigte einen stark bewölkten Himmel und die Sonne mußte erstmal gesucht werden. Dann öffnete sich die Wolkendecke für kurze Zeit und die ersten Aufnahmen konnten starten. Dieses Wechselspiel zog sich 12:48 Uhr hin und dann war der Himmel voll bedeckt. Ich konnte deshalb auch nicht die gesamte partielle Sonnenfinsternis beobachten. Trotzdem kann man an den Bildern sehr gut die wandernde Bedeckung des Mondes auf der Sonne verfolgen. Eine große Herausforderung war der ständige Helligkeitswechsel für die Belichtungszeiten der Kamera.